キヤノングループの企業理念は「共生」です。私たちはこの理念のもと、文化、習慣、言語、民族などの違いを問わず、全ての人類が末永く共に生き、共に働き、幸せに暮らしていける社会を目指します。そのため、個人の幸福の一部であり会社の資源でもある「健康」を守り育てる環境づくりを行います。従業員の健康保持・増進の取組が企業の体質を高めることと考え、健康管理を経営的視点から戦略的に実践します。

キヤノン化成の健康経営組織体制は、健康経営責任者を代表取締役社長とし、安全衛生課、人事課が事務局となり、健康経営の計画や進捗確認などを行い、その内容を定期的に行う経営会議や部長会の中で経営層と情報共有をしながら取り組んでいます。労働組合とは、中央労使協議会や安全衛生委員会の中で、健康経営の取り組みに対する理解と協力を求め、意見交換をしています。各課から健康経営推進委員を選出し、健康経営に関する周知や社内での施策は、各職場での取り組みへ展開しています。

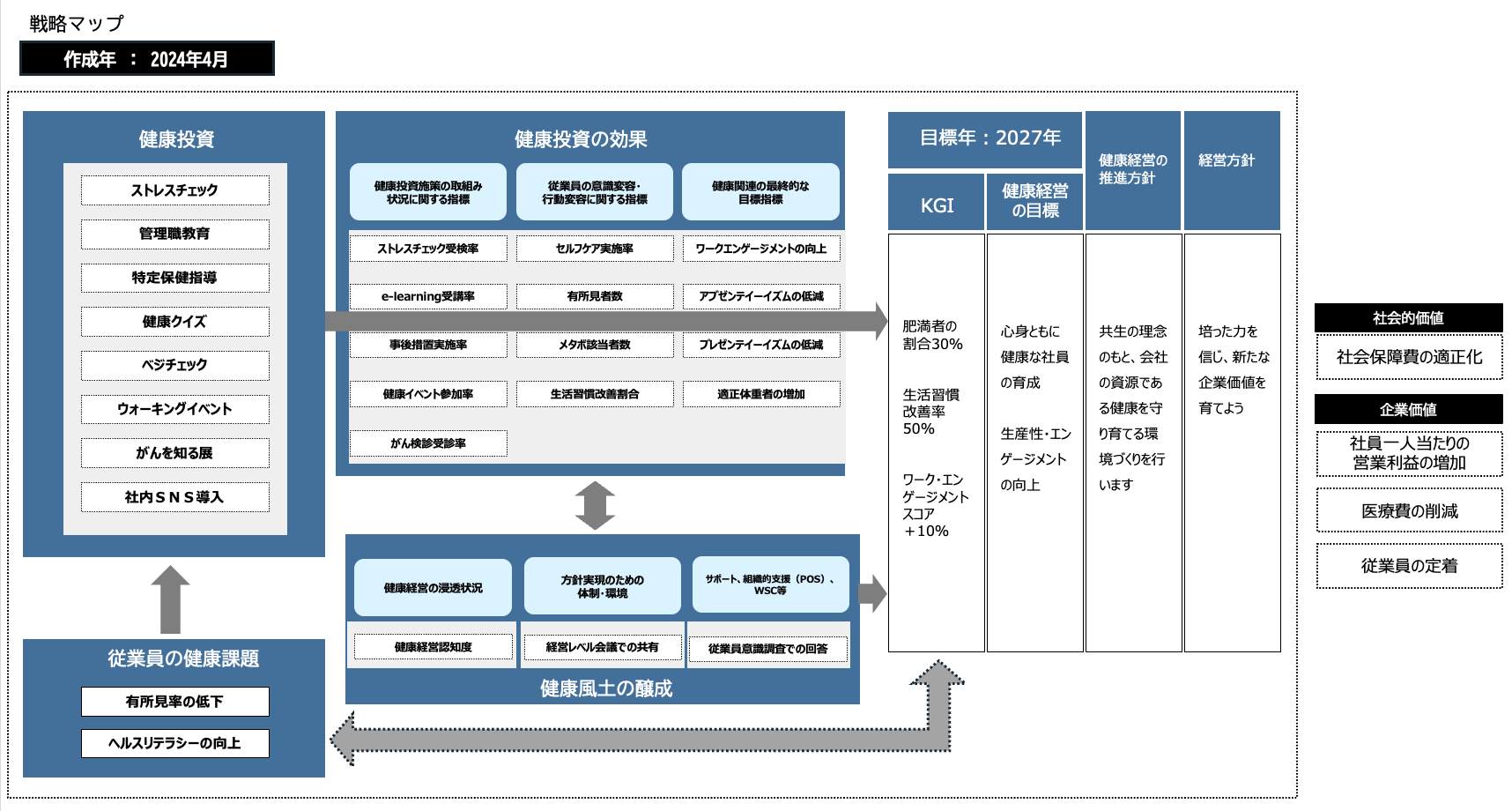

健康経営の推進にあたっては、従業員の健康課題を明確にし、様々な取り組みによりワークエンゲージメントやヘルスリテラシーを向上させ、アブセンティーズム、プレゼンティーズムを改善することにより心身ともに健康な社員を育成し、生産性の向上を図ることを目指します。

| パフォーマンス指標 | 目標値 | 年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|

| 測定人数 | 1441 | 1365 | 1356 | ||

| 実施率 | 100% | 100% | 100% | ||

| アブセンティーズム | 病気やケガでの休暇取得日が2.5日以下 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | |

| プレゼンティーズム | 自身の仕事の出来が90%以上 | 86.7 | 86.6 | 86.1 | |

| ワークエンゲージメント |

2023年まで:活力と熱意の項目の平均が2.8以上

2024年より:活力・熱意・没頭の3項目の平均3.8以上 |

2.69 | 2.69 | 3.67 |

| 項目 | 目標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| 定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 事後措置実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| ハイリスク者管理率 | 100% | 100% | 100% | 100% |

| 特定保健指導実施率 | 100% | 25.6% | 39.5% | 59.1% |

| 適正体重維持者 | 70% | 61.3% | 59.9% | 58.3% |

| 肥満率 | 30% | 32.7% | 34.8% | 36.7% |

| 血圧リスク者率 | 0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |

| 糖尿病管理不良者率 | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 1.4% |

| 項目 | 目標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| 生活習慣病改善に取り組んでいる人の割合 | 50% | 36.5% | 35.9% | 36.7% |

| 野菜を1日350g以上取っている人の割合 | 20% | 8.4% | 8.3% | 7.7% |

運動習慣のある人の割合①

|

50% | 32.8% | 33.6% | 36.3% |

運動習慣のある人の割合②

|

80% | 88.5% | 88.0% | 87.3% |

| 睡眠による休養がとれている人の割合 | 70% | 70.0% | 67.2% | 68.5% |

| 喫煙率 | 20% | 30.1% | 28.5% | 29.3% |

| がん検診受診率 | 50% | 37.0% | 32.2% | 42.8% |

| 項目 | 目標 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|

| ストレスチェック受検率 | 95% | 96.9% | 96.6% | 98.2% |

| 高ストレス者率 | 16% | 15.6% | 15.8% | 14.8% |

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|

| 平均月間総実労働時間 | 149時間 | 147時間 | 144時間 |

| 平均月間所定外労働時間 | 7時間 | 6.4時間 | 10時間 |

| 平均年次有休休暇取得率 | 77.4% | 74.7% | 75.2% |

| 平均年次有休取得日数 | 15.3日 | 14.7日 | 14.9日 |

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|

| 退職者離職率 | 3.8% | 6.8% | 2.1% |

| 退職者平均勤務年数 | 16.1年 | 20.4年 | 20.2年 |

キヤノン化成では、肥満率や喫煙率が高いことから、従業員の生活習慣病の重症化予防と自分の健康管理に必要な知識を得て自分の健康を自分で守ることができるヘルスリテラシーを高めることを課題とし、健康課題を解決するために、様々な施策を実践しています。

ストレスチェックの受検率は年々高くなり、98.2%となっています。従業員にセルフケアの知識を提供し、自己管理をサポートしています。高ストレス者には個別支援を行っており、高ストレス者率も低下しています。また集団分析による組織支援では、職場環境改善に対する活動も実践しています。

新任課長研修で、メンタルヘルスに関する知識を提供し、管理職の役割を教育しています。

既存管理職には毎年メンタルヘルスの教育を実施しています。(対象者74名、受講率98.6%)教育に関しての理解度や満足度は99%であり、管理職からは、メンタル不調者への声掛けやコミュニケーションの取り方、復職後の仕事の調整などで対応に困った経験があるとの意見が多く、今後の研修では、事例検討にて、具体的な対応の仕方を教えてほしいという要望がありました。

休職者には、復職支援プログラムに基づき、健康支援室スタッフや人事や管理職と連携して無理なく復職できるよう、必要時、病院内のリワークプログラムも活用し、その人に合わせた支援を行っています。

復帰後も産業医や健康支援室スタッフと定期的に面談を実施し、フォローアップを行っています。

健康診断における有所見率が高いため、事後措置に力を入れ、重症化予防に努めています。受診が必要な人には、受診結果報告書の提出を促し、提出率100%を徹底しています。

健康に関する知識を提供するという教育を行うため、従業員に知ってほしい健康情報をクイズにしました。参加者は196名で、クイズの平均点は62点でした。クイズを通して、同僚などとコミュニケーションを取る機会にもなり、楽しみながら学習できたことが、満足度の高さや生活習慣改善の意識の向上に繋がっています。

自分の野菜摂取レベルを知ることで、不足している現状を把握し、野菜摂取量を促す目的で実施しました。ベジチェックの測定が初めての人が多く、自分の摂取量がわかり、楽しく測定ができました、今後は野菜を摂取しますという感想が多く、野菜摂取に対する意識が高まっています。

健康保険組合が毎年春と秋に開催するウォーキングイベントでは、年々参加者が増加しています。春のイベント前には事業所周辺のゴミを拾う清掃ウォーキングも合わせて開催し、ストレッチの方法、歩き方などをレクチャーしています。

| 年 | 実施時期 | ウォーキングイベント | 清掃ウォーキング | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 参加者 | 参加率 | 日程 | 参加者 | 参加率 | ||

| 2022 | 春(4/28-5/31) | 294 | 16.5% | 5/25 | 67 | 3.8% |

| 秋(11/1-11/30) | 403 | 23.1% | - | - | - | 2023 | 春(4/28-5/31) | 617 | 36.3% | 5/24 | 105 | 6.2% |

| 秋(11/1~11/30) | 677 | 41.1% | - | - | - | |

| 2024 | 春(5/1-5/31) | 784 | 48.4% | 5/29 | 105 | 6.2% |

| 秋(11/1-11/30) | 803 | 50.8% | - | - | - | |

キヤノン化成では、敷地内全面禁煙を2016年より実施しています。喫煙率が高いことを踏まえ、禁煙に関する教育を安全衛生委員会の産業医講話などで実施しています。また、健康保険組合のオンライン診療による禁煙補助薬の費用補助があることを周知し禁煙プログラムへの参加を促しています。

一定年齢(30歳、40歳、50歳)に達した人にはe-learningでその年齢に応じた健康管理方法を学習する機会を提供することによって、自己管理を促しています。2020年以降は各年齢とも実施率は100%となっています。

厚生労働省が実施する「がん対策推進企業アクション」の推進パートナー企業として、がん対策に取り組んでいます。がん検診の受診を促進するために、所属ごとの受診率を算出し、安全衛生委員会の中で周知することにより、職場全体の受診意識を高めています。また、「がんを知る展」を開催し、がんに関する情報パネルや内視鏡の映像、乳がんの自己検診を類似体験できるコーナーを設置しました。従業員の反応としては、受診の必要性を認識し、がん検診に対する意識が高まったという感想が多く見受けられました。

2022年から女性従業員を対象に女性の身体に関する教育や情報提供を実施しております。

女性従業員に知識を提供することにより、自分の身体に対する理解が深まっています。また、女性が働きやすくなるために必要なことをアンケートから意見聴取し、女性の声を反映させた取り組みを検討しています。

各種感染症対策に取り組んでいます。感染者が出た時には、健康支援室と人事に報告する仕組みになっています。感染者が複数出た時には、職場にヒアリングを行い、感染が拡大するのを防ぎ、生産に支障をきたさないように対策を強化しています。また、インフルエンザ集団接種を社内で実施し、インフルエンザの重症化を防ぐための対策もしています。海外出張や赴任者に対しても必要な予防接種が受けられるように体制を整えています。

健康経営の取り組みが従業員にどれだけ浸透しているかを把握するために毎年アンケートを実施しています。

健康経営の取り組みに関する認知度は59.6%から66.2%に上昇しており、健康経営の取り組みが徐々に浸透しています。健康経営を浸透させるためには、職場や会社の環境をよくするといった働きやすさを重視した取り組みを実施することが必要だという意見が多く聞かれました。健康経営の定着のためには、健康経営に関する情報を周知し、従業員の意見を反映させる場を設け、従業員に活動に対する理解を促すとともに、従業員の意見を取り入れながら、会社で何を取り組むかを検討していくことが必要です。

従業員が安心して意見を表明でき、活発なコミュニケーションがとれる環境を整備することが、組織を活性化させ、会社全体の風土形成に繋がると考えられます。

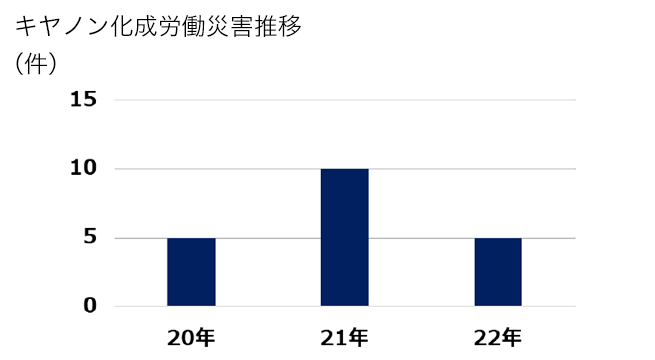

事業者が労働者の協力のもとPDCA(Plan=計画、Do=実施、Check=評価、Act=改善)という一連の過程を定めて自主的な安全衛生管理を進め、労働災害の防止と従業員の健康増進、および働きやすい職場環境づくりの継続的な取り組みを実践しています。

事業所ごとに毎月、総括安全衛生管理者のもと労働組合代表と会社代表が集まって安全衛生委員会を実施しています。委員会では、年間の安全衛生・健康増進活動の計画の作成、進ちょくや活動結果の共有を行っています。また労働災害が発生してしまった場合には、他の職場で類似災害が発生しないように事例の共有や、再発防止のための対策を協議しています。

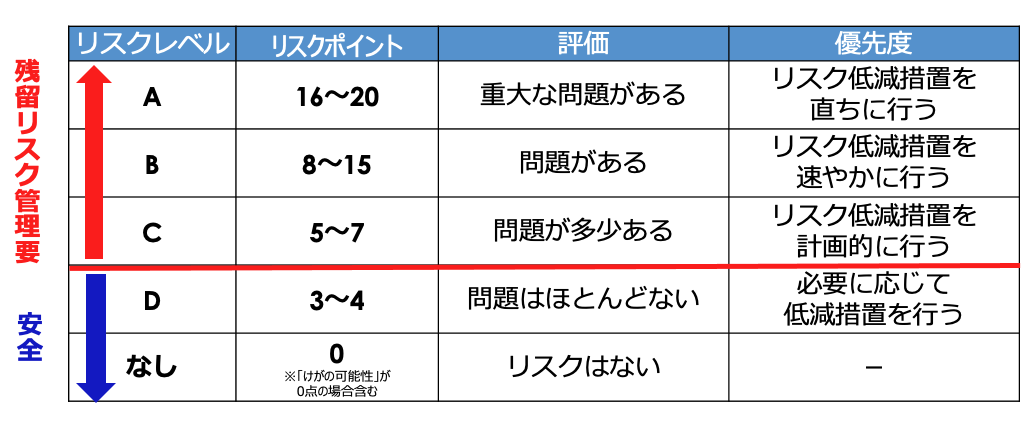

職場潜在的な危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいてリスクを適切に管理することによって、従業員の安全確保と健康障害の防止を図っています。

リスク低減措置を検討し、実施した結果、最終的なリスクレベルがA、BまたはCに該当する場合、残留リスクの管理を行っています。残留リスクの管理として、作業前のリスク確認、作業手順書の整備、作業者への教育、職場への残留リスクの掲示などを行っています。

リスク低減措置の検討および実施の結果、最終リスクレベルがD・なしの場合は「許容できるリスク」として「安全」と判定し、A・B・Cの場合は残留リスク管理を行っています。残留リスクの管理としては、事前通知、作業手順書の整備、作業者への教育、残留リスク表示の掲示などを行っています。

社員が重大交通事故を起こさないように、スピード注意やシートベルト着用の呼びかけ運動や交通安全ポスターの掲示などの活動に取り組んでいます。

飲酒状態の体験ゴーグルを着用した体験など飲酒運転の危険性を理解してもらうための展示会や定期的な教育、職場ディスカッションを通じて、飲酒運転根絶を継続していくための活動を実施しています。

防火防災訓練

火災や地震を想定した総合避難訓練を定期的に実施しています。従業員の避難訓練のほか自衛消防組織が組織的に活動できるよう訓練を行っています。その他にも消火栓や消火器を実際に使用した防災設備訓練も行っています。

救出救護訓練

火災や地震等の有事の際に負傷者が発生した場合、迅速な応急処置ができる訓練として、自衛消防組織隊の救出救護班を対象に、担架や三角巾の使い方等の訓練も行っています。

産業ロボット研修や低圧電気取扱研修をはじめ、必要な教材と実機装置を活用した教育を行い、従業員が生産現場で安全・安心に働ける環境を整えています。